障がいがあると、障がいの適性にあった仕事を探す必要があり、苦労してしまう方も少なくありません。

そこで本記事では、就労選択支援とはどのようなサービスなのかについて解説します。

利用の流れや利用機関などを知っていると、導入するか検討しやすいでしょう。

就労選択支援が気になっている方は、参考にしてみてください。

障がいを抱えている人の仕事探しをサポートする仕組みとして2025年10月から開始予定なのが「就労選択支援」です。

札幌市にあるコインランドリーの「ジャバリン」では、就労支援機関と連携し障がいのある方に働く機会を提供してきました。「ジャバリンで働けて、今の仕事に就くことができた」という声を多くいただき、洗濯という仕事が障がいのある方の支援に繋がるならと、事業拡大のタイミングで「ジャバメート」を開業しました。自立した生活を送るためには、「食事」「掃除」「洗濯」という課題がありますが、そのうちの一つでも解消できるよう、「洗濯支援」として週1回、仕事中にご自身の服を洗濯できる体制を整えています。また、自立には経済的な安定も必要となるため、B型事業所の中でも「高い工賃」をお支払いしています。事業者様の見学も大歓迎です!ぜひお電話又はお問合せフォームよりご連絡ください。

目次

就労選択支援とは?

就労選択支援とは、障がいを抱えている方が、自分の適性にあった仕事を見つけられるようにサポートするサービスです。

働く力と意欲のある障がいの方を手助けする支援で、就労移行支援や就労継続支援を利用する際には就労選択支援を受ける必要があります。

では、具体的に就労選択支援はいつから始まるのでしょうか。

就労選択支援の目的や対象者を含めて解説していきます。

就労選択支援の目的

就労選択支援は「障がいを抱えている方が本人の意思で就労先を選択できる状態を作る」という点が目的です。

本人の意思の尊重が重視される状態で、本人への聞き取りや面談を通して就労先を提供・提案してもらえます。

たとえば「就労継続支援を受ける中でも、仕事に慣れてきたからもっと働きたい」「A型からB型に移行してもう少し自分のペースで働くことに慣れたい」という方に向いています。

障がいを抱えている方の仕事・働き方に対する意思の尊重を重視した支援になるため、意欲や能力向上が期待されている支援サービスです。

就労選択支援はいつから始まる?

就労選択支援は、2025年10月から始まる予定です。

2025年6月から研修を実施予定で、2025年10月以降は就労継続支援B型を新たに利用する場合は、原則、就労選択支援の利用する必要があります。

2027年4月以降に新たに就労継続支援A型を利用する場合、及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合も、就労選択支援を原則利用するとされています。

研修の実施予定などは2025年4月以降から順次案内予定となっているため、各市町村・自治体のアナウンスを確認するようにしましょう。

就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

- 就労移行支援や就労継続支援を利用している方

- 検討している障がいを持つ方

たとえば、一般就労と福祉的就労支援のどちらを選ぶべきか迷っている方は就労選択支援の利用が向いています。

今後は、就労継続支援や就労移行支援を受けるためには、就労選択支援の利用が必須になるため、自分のペースで働きたい方や少しずつ働くことに慣れたい方は、就労選択支援を選択する形になります。

就労選択支援の基本

ここからは、就労選択支援の基本について解説します。

- 就労選択支援の実施主体

- 就労選択支援の職員

上記の内容が気になっている方は、参考にしてみてください。

就労選択支援の実施主体

就労選択支援を実施できる企業は、以下の要件を満たしている必要があります。

- 過去3年以内に障がいを持つ方3人以上を雇用に結びつけた実績を持つ事業所

- 地域の就労支援に関する情報を適切に提供できる

地域の自立支援協議会への定期的な参加や、利用者に対して進路選択に資する情報を提供することが必要です。

就労選択支援の職員

就労選択支援の職員になるためには、就労選択支援員養成研修を修了している必要があります。

また2027年3月までであれば、以下の「就業支援基礎的研修」「サービス管理責任者研修(就労支援コース)」「相談支援従事者研修(就労支援コース)」などを修了していると就労選択支援員として従事できます。

さらに、就労選択支援員は利用者15人に対して1人以上の配置が求められるため、多くの利用者を支援する場合は研修を修了している支援員も多く必要です。

囲い込みをおこさないための「3つの中立性」

1.正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した就労移行支援、就労継続支援A型又B型のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。

2.事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者・利用者・その家族を紹介することに対する、金品などの授受は禁止されています。

3.就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、受給者証の更新や事業所の変更を検討するときに「就労選択支援」を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、自社以外の「就労選択支援」利用が原則になります。

就労選択支援の具体的な流れ

ここからは、就労選択支援の具体的な流れや利用期間について解説します。

就労選択支援の導入を検討している方は、参考にしてみてください。

利用の流れ

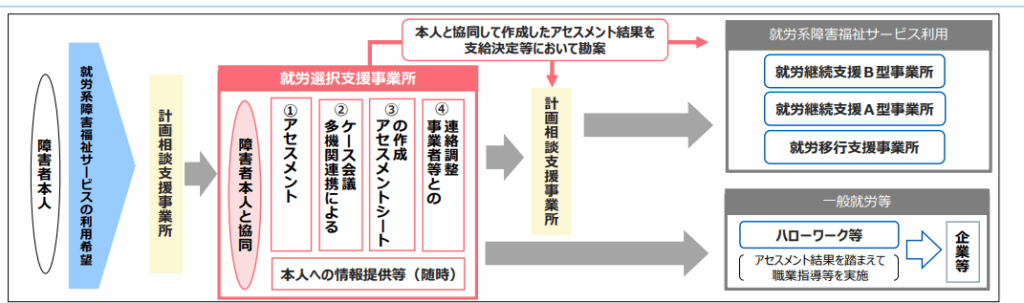

就労選択支援の流れは、以下のとおりです。

画像引用:「就労選択支援について」厚生労働省

- 市区町村の相談支援センターに利用申請

- 就労選択支援事業所の利用決定

- 就労選択支援(アセスメントシート作成・ケース会議・事業者との連絡調整など)

- 就労系障がい福祉サービスの利用、又は一般就労等を選択

就労選択支援は、障がい福祉サービス受給者証が必要なほか、サービス等利用計画案の提出が必要になります。

また就労選択支援の実施主体と面談を行い、本人の希望や過去の週歴などを相談・希望の整理を行います。

その後、就労継続支援A型やB型・移行支援事業の体験または見学を行い、どのようなサービスを利用するか考えたうえで申し込みをする流れです。

就労選択支援の利用期間

就労選択支援は、原則約1ヶ月です。

短期集中型の支援となっており、状況把握や作業の確認などをあわせても最長で約2ヶ月利用できます。

2ヶ月まで延長可能ですが、利用期間が短いことには変わりないので、就労選択支援事業者と面談時により詳しく希望を伝えていくことが大切です。

混同しがちな他の就労サービスについて

就労選択支援と混合されやすい他の就労サービスでは、「就労移行支援」「就労継続支援A型またはB型」があげられます。

| サービス冥 | 支援期間 | 特徴 |

| 就労選択支援 | 1ヶ月 | 職業選択に関する支援 |

| 就労移行支援 | 2年以内 | 一般就労に必要なスキルを身につけられる |

| 就労継続支援A型 | 期限なし | 雇用契約を結び最低賃金以上で働ける |

| 就労継続支援B型 | 期限なし | 工賃を受け取り自分のペースで働ける |

就労移行支援は、一般就労を目指したい方に向いており、必要なスキルなどを身につけられます。

就労継続支援A型は、雇用契約を事業所と結べるため、最低賃金以上の賃金で働くことが可能です。

就労継続支援B型は雇用契約を結ばない代わりに、通所して工賃を受け取る働き方になります。

体調やペースに合わせて働く頻度などを選択可能で、午前・午後だけなどの働き方も選択可能です。

また週1や週2から働くこともできるため、無理なく働ける点が大きな魅力です。

就労選択支援は職業選択の支援を行っており、他の就労サービスとは大きく異なります。

就労選択支援を始めたい障害福祉サービス事業者様向け

ここからは、就労選択支援を始めたい方に向けた導入のメリットやデメリット、報酬などを解説していきます。

注意点なども解説しているので、導入を検討している方は、参考にしてみてください。

就労選択支援導入のメリット・デメリット

就労選択支援導入のメリットは「支援の質が高まり利用者の満足度の向上」や「事業所の信頼度が高まる」という点があげられます。

利用者が自分にあった進路を選びやすく、満足度や定着率が向上しやすいです。

また地域貢献につながるため、事業所の評価や地域内の存在感が向上します。

ただし、就労選択支援は専門研修員を配置する必要があり、人材確保の難しさや実施要件の厳しさがあげられます。

そのため、就労選択支援の導入を検討している場合は、養成研修を受けた職員の人材確保や一般就労実績を満たすようにしましょう。

就労選択支援の報酬

就労選択支援の報酬は就職後6ヶ月以上の定着率によって報酬区分が変わります。

| 報酬区分(定着率) | 基本報酬 |

| 5割以上 | 1,128単位/日 |

| 4割以上~5割未満 | 959単位/日 |

| 3割以上~4割未満 | 820単位/日 |

| 2割以上~3割未満 | 690単位/日 |

| 1割以上~2割未満 | 557単位/日 |

| 0割以上~1割未満 | 507単位/日 |

| 0 | 468単位/日 |

具体的な金額は自治体の判断や加算の有無によって変動する点も把握しておきましょう。

企業が就労選択支援を導入する際の注意点

就労選択支援を企業が導入する際には、以下の3つに注意しましょう。

- 実施体制の整備

- 実施要件の確認

- ニーズに見極め

就労選択支援を導入する際には、就労選択支援員養成研修を修了している必要があります。

そのため、研修を受ける時間や人材の確保などが必要です。

また一般就労に関する3名以上の実績で、地域との連携体制の構築が重要になります。

さらに就労選択支援を利用する方の多くは働くことに迷っている方やサービスを選べないという方になるため、親身になって相談に乗る体制が必要になります。

導入に至ってさまざまな準備・体制が必要になるため、就労選択支援の導入を検討している場合は、研修などの自治体のアナウンスをしっかりとチェックしましょう。

まとめ

就労選択支援は、今後実施されるサポート支援で、多くの方から注目を集めています。

他の就労系サービスと組み合わせる運用がおすすめで、利用者の本人の意思を尊重しながら働く方を選択できるようになります。

事業所の評価向上や地域貢献につながるサポートですが、まだまだ未定の部分もあるので、今後の発表にも注目しましょう。

相談室・養護学校・デイケア・就労継続支援の方の見学も大歓迎です!

。地下鉄東西線「二十四軒駅」から徒歩8分と、地下鉄で通える便利なアクセス。

- 高収入を目指せる! 頑張り次第で、高い工賃をGET!

- 洗濯スキルがUP! 自分の洗濯物を週1回、仕事として洗えます。

- 自分に合った仕事を選べる! 洗濯、ポスティング、清掃、チラシ折りなど、色々な仕事があります。

- 楽しいイベント盛りだくさん! レクリエーションで、仲間と楽しい時間を過ごせます。

- アットホームな雰囲気!

「働きたいけど、続けられるか不安…」

「体力やメンタル面に自信がない…」

そんな方も、ご安心ください。ジャバメートは、一人ひとりのペースに合わせて、丁寧にサポートします。

普段のジャバメートの様子はInstagramで!

ジャバメートでは、相談室・養護学校・デイケアのプログラムの一環として洗濯講座を開いております。 ジャバメートに来ていただくこともできますし、ミニ洗濯機を持参して相談室・養護学校・デイケアの指定場所にて行うことも可能です。 ご利用者様へのサービスの一環として、洗濯講座を開いてみませんか?

電話での予約はこちら

見学・体験の申込はこちら!

札幌 就労継続支援B型事務所

札幌 就労継続支援B型事務所